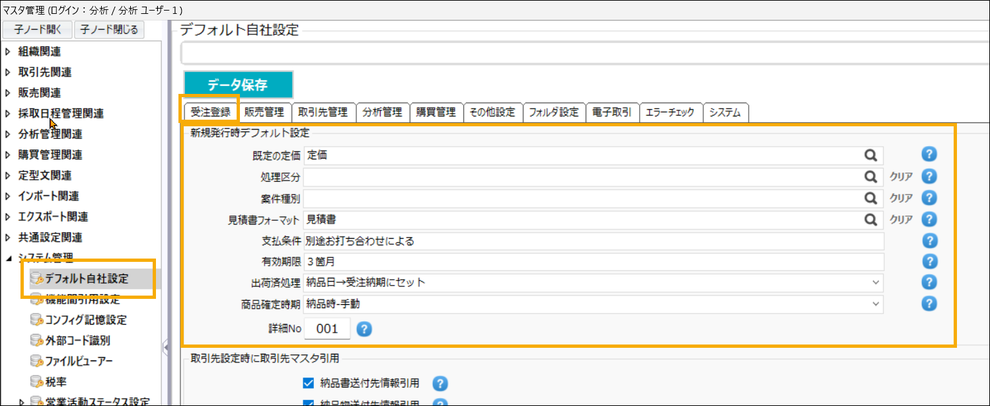

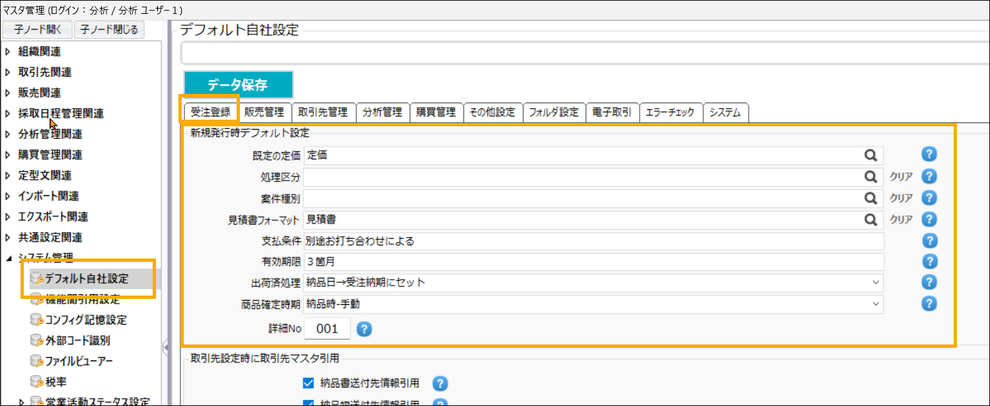

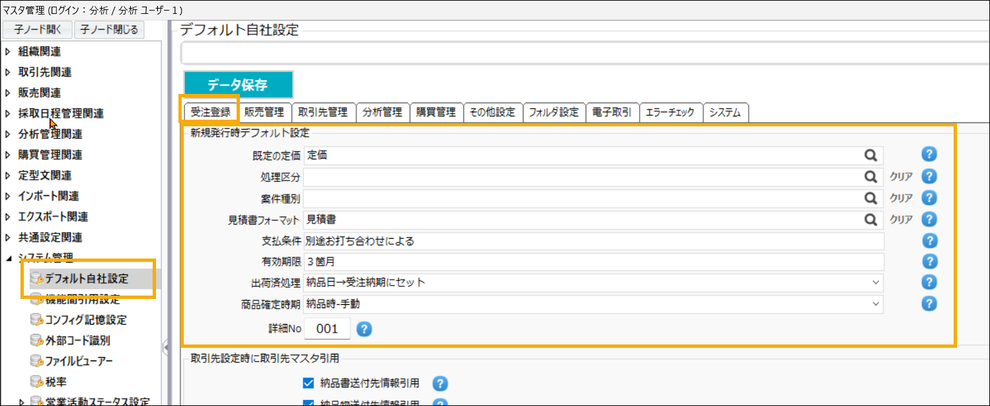

デフォルト自社設定

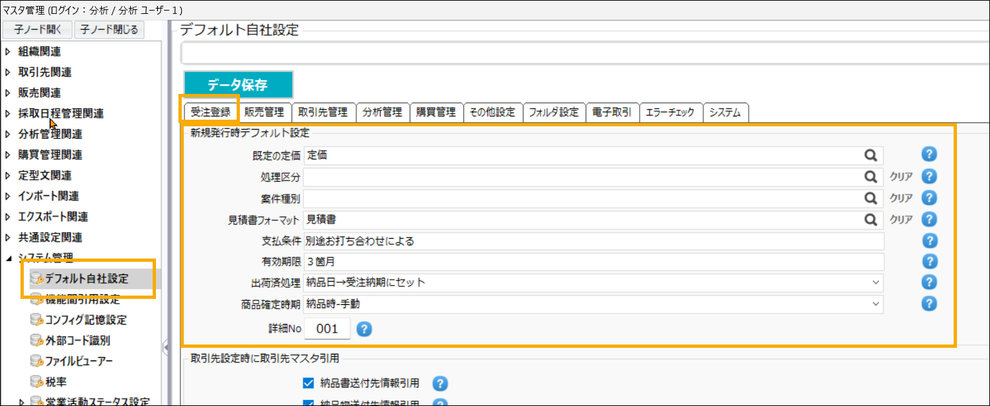

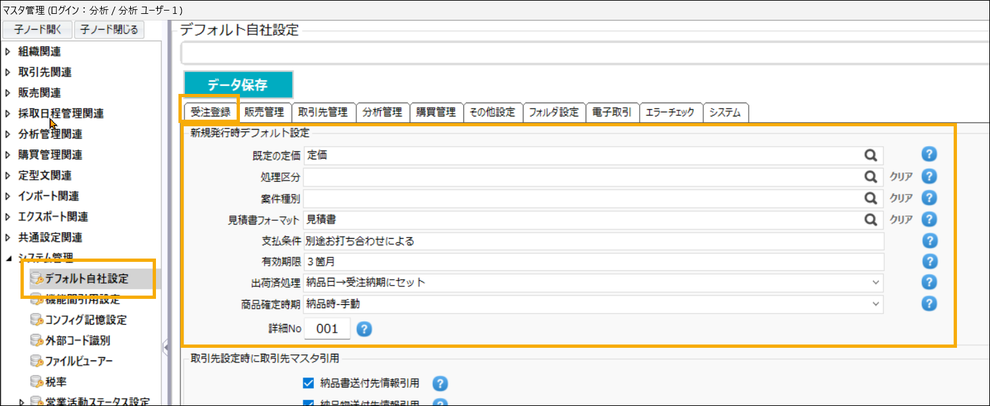

受注登録マスタ

受注登録時のデフォルト設定を登録します。

このマスタは「受注登録を効率化し、会社ごとのルールに合わせた入力画面を整えるための基盤」となるものです。

【主な設定内容】

・案件種別・ステータス・見積様式

受注登録時に自動的に適用される初期値を設定できます。

・取引先の連絡先・送付先の引用方法

取引先マスタから引用する際のルールを設定できます。

・受注金額の表示方法

システム上での金額欄の表示ルールを設定できます。

・受注フォルダの保存設定

受注ごとに生成される専用フォルダの保存方法を指定します。

・拡張情報枠の設定

基本的な入力枠は標準で用意されていますが、企業独自の入力情報に対応するため、自由に入力枠を増やすこと

ができます。

【各項目の説明】

■規定の定価

新規受注作成時に自動設定される価格区分の初期値を登録します。

価格区分マスタで登録した価格区分から選択します。<単価区分マスタへ移動>

また、商品マスター覧の単価列に表示される既定単価としても使用されます。

■処理区分

新規受注作成時に自動設定される処理区分の初期値を登録します。

処理区分マスタで登録した区分から選択します。

未設定の場合は処理区分「受注」となります。

なお、処理ステータスはシステム制御のため「入力中」固定となります。

■案件種別

新規受注作成時に自動設定される案件種別を登録します。

案件種別マスタで登録した種別から選択します。<案件種別マスタへ移動>

未設定の場合は案件種別「-」(未設定)となります。

■見積書フォーマット

新規受注作成時に自動設定される見積書フォーマットの初期値を登録します。

見積書マスタで登録したフォーマットから選択します。

未設定の場合は見積書フォーマットマスタにて表示順が一番小さいフォーマットが自動設定されます。

■支払い条件、有効期限

設定された「支払い条件」「有効期限」は、見積書の各欄に表示されます。

■出荷済処理

5種類の方法から選択します。企業ごとに受注納期日などの日付の運用ルールが異なるために複数の方式が存在しています。適切な処理方法を選択してください。詳しくは、「出荷済処理の自動変更方法と利用想定」を参照してください。

■商品確定時期

新規受注作成時に、自動的に設定される 「商品確定時期」 の初期値を登録します。

この設定自体によってシステムが自動制御することはありませんが、

・商品を確定させるタイミング(受注時点で確定するのか、納品時点で確定するのか)

・逆生成(受注明細の自動反転処理)の要否

といった判断の目安として活用できます。

■詳細No

新規受注作成時に自動で設定される詳細Noの初期値を登録します。

特別な理由がなければ「001」を設定してください。

「001」を見積などの固定番号として空けておきたい場合は、別の詳細Noを指定してください。

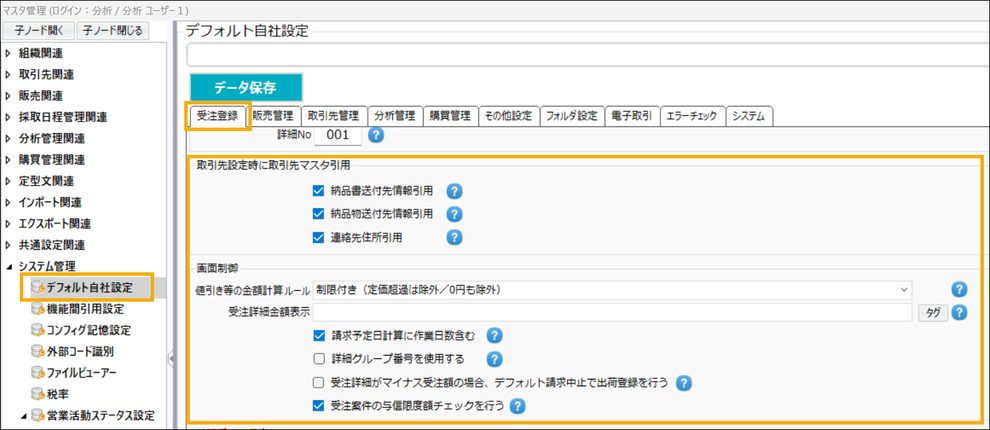

【各項目の説明】

■取引先設定時に取引先マスタ引用

受注登録画面にて取引先選択時に取引先マスタ情報を受注登録の「納品書送付先」「納品物送付先」「連絡先」の入力欄(現物送付、メ-ル送付、宛名(会社名)、敬称、郵便番号、住所、メールアドレス、TEL、FAX)に引用する機能となります。

■値引き等の金額計算ルール

下記の 2 種類から選択できます。

・標準(定価超過も値引き計上/0円も率に含む)

・制限付き(定価超過は除外/0円も除外)

本来「値引き」や「調整金額」を商品として登録せず、各商品ごとに正確な単価・金額を明示する運用を推奨しています。この方法であれば、サービス単位の原価や利益を正しく把握でき、経営判断に資するデータを一元的に管理することが可能です。

一方で、取引先との商習慣や特殊な契約形態によって、「値引き」「調整金額」をあえて商品として登録し、受注金額全体を調整する形で運用せざるを得ないケースも存在します。

このような運用をされている場合には、

「標準(定価超過も値引計上/0円も率に含む)」を選択してください。

■受注詳細金額表示

受注登録画面の受注詳細金額欄の表示および並び順を制御します。

空白の場合は金額欄全表示およびデフォルト順となります。

設定した場合は、設定した金額欄のみ表示および設定した順に金額欄が表示されます。

金額欄名はタグから引用しカンマ区切りで設定します。

設定例:受注金額,消費税,值引,粗利

■請求予定日計算に作業日数含む

請求予定日の計算時に、作業日数(取引先マスタにて設定)を含めるかどうかを指定可能です。

取引先の入金予定日を請求予定日から正確に逆算する場合は、チェックを外しておいてください。

■詳細グループ番号を使用する

複数の受注詳細番号をグループ化するためのグループ番号を設定可能になります。

グループ化をすることで複数の詳細番号がある場合の並び順について、グループ番号が詳細番号よりも優先となるため、視認性が良くなる場合があります。グループ番号は手動にて変更可能ですので、任意にグループを作成することも可能です。

また、赤伝発行のための「マイナス数量Copy」時はCopy元のグループ番号と同一となります。

■受注詳細がマイナス受注額の場合、デフォルト請求中止で出荷登録を行う

受注詳細の金額がマイナスの場合、出荷登録で出荷データを追加した際に、自動で「請求中止」にチェックが入るようにする設定です。

この設定を有効にすると、マイナス金額の出荷データはまとめ請求画面に表示されなくなります。

利用想定

・運用ルールとして、マイナス受注金額の請求書を発行しない場合

・外部連携している場合に、請求書データCSVを会計システムへインポートしない運用をしている場合

注意事項

・会計システムに請求書データCSVをインポートしている場合は注意が必要です。

・請求書発行後にマイナス受注金額が発生した場合、そのまま請求中止にしてしまうと金額の不一致が起こる

可能性があります。このような場合には、マイナス請求書を発行して相殺処理を行う運用を推奨します。

■受注案件の与信限度額チェックを行う

処理区分変更時に与信限度額チェックを行います。

以下の3つの条件をすべて満たす場合、警告メッセージが表示されます。

・取引先マスタで与信限度額を「1以上」に設定している取引先

・受注案件であること(処理区分が「受注」または計上フラグが有効な処理区分)

・受注確定案件の未請求金額合計が、与信限度額を超えている場合

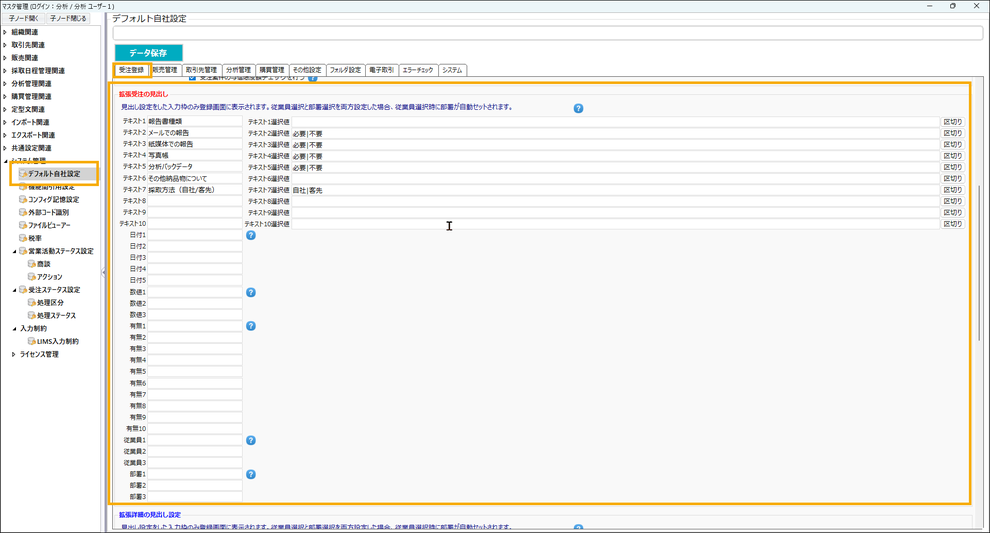

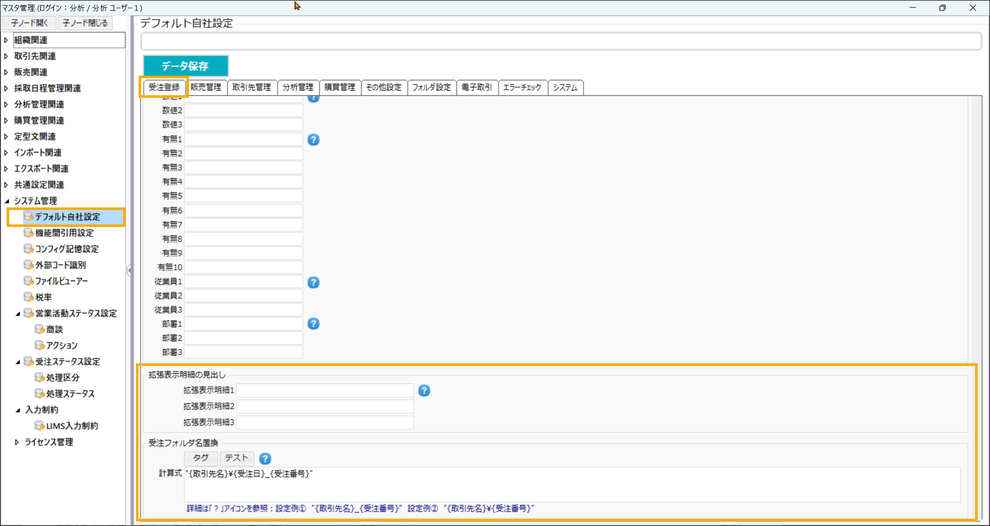

【各項目の説明】

■拡張受注の見出し

標準で用意されている入力枠に加えて、企業ごとの独自情報を入力するための自由枠を追加できます。

登録した見出し名の分だけ、受注登録画面に項目が表示されます。

受注登録時にこの枠に登録したデータを「分析管理」側に引用可能です。

※この拡張枠は「受注全体」に設定されるものです。なお、受注詳細ごとにも同様に拡張枠を用意できます。

利用できる形式と枠数

テキスト形式(10枠)

・自由に文字入力可能

・あらかじめ選択値を登録しておくと、ボタン入力で選択可能になります

日付形式(5枠)

・日付をカレンダー形式で入力可能

数値形式(3枠)

・数量や金額などの数値を入力

有無形式(10枠)

・チェックボックスで「あり/なし」を簡単に入力

従業員形式(3枠)

・従業員をリストからボタンで選択入力

部署形式(3枠)

・部署をリストからボタンで選択入力

利用イメージ

顧客との契約関連

・契約番号

・契約条件(例:検収要、成果物提出条件)

成果物関連

・提出部数(紙報告書の部数、電子データの納品方法など)

・提出先部署名、提出期限の特記事項

・成果物に必要な添付資料(写真添付の有無など)

社内管理用

・プロジェクトコード

・原価計算用の内部分類(研究案件、営業案件など)

特殊な依頼内容

・顧客指定の分析条件(特定規格/法令への準拠要否)

・試料の取り扱い注意事項(危険物・冷蔵保管の必要有無)

・外部検査依頼の有無(他社ラボへの再委託の指示)

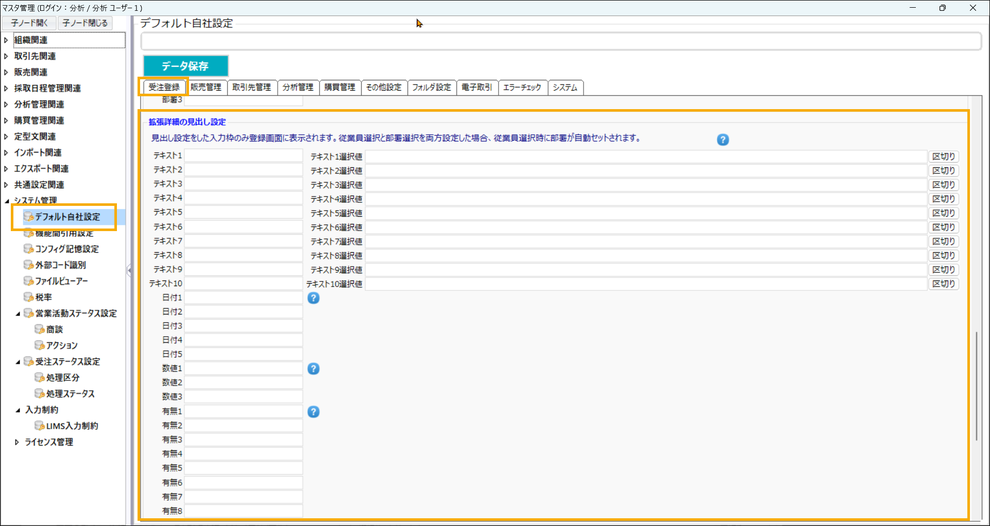

【各項目の説明】

■拡張詳細の見出し

標準で用意されている入力枠に加えて、企業ごとの独自情報を入力するための自由枠を追加できます。

登録した見出し名の分だけ、受注登録画面に項目が表示されます。

受注登録時にこの枠に登録したデータを「分析管理」側に引用可能です。

※この拡張枠は「受注詳細」に設定されるものです。

※仕様は、「拡張受注」と同様です。

【各項目の説明】

■拡張表示明細の見出し

拡張表示明細では、商品名に加えて任意入力可能な列を追加表示できます。

最大3列まで追加可能で、追加する場合は各列の見出し欄に見出し名を登録してください。

見積書において、商品ごとに個別の補助情報を記載する目的で使用します。

■受注フォルダ名置換

受注登録画面で作成される添付フォルダ名を任意の名前に変更できます。

・データ保存時に、設定した「計算式」に基づいてフォルダ名を生成し、新しいフォルダを自動作成します。

・既存の添付ファイルは、新しいフォルダへ自動的に移行されます。

注意事項

・計算結果が60文字を超える場合、先頭60文字に切り詰められます。

・他案件と重複するフォルダ名は使用できません。

(重複防止のため {受注番号} を含める設定を推奨します)

・バックスラッシュ「¥」を含めると階層として認識されます。

ただし、末尾の「¥」は使用できません。

設定例

・{取引先名}_{受注番号}

・{取引先名}¥{受注番号}

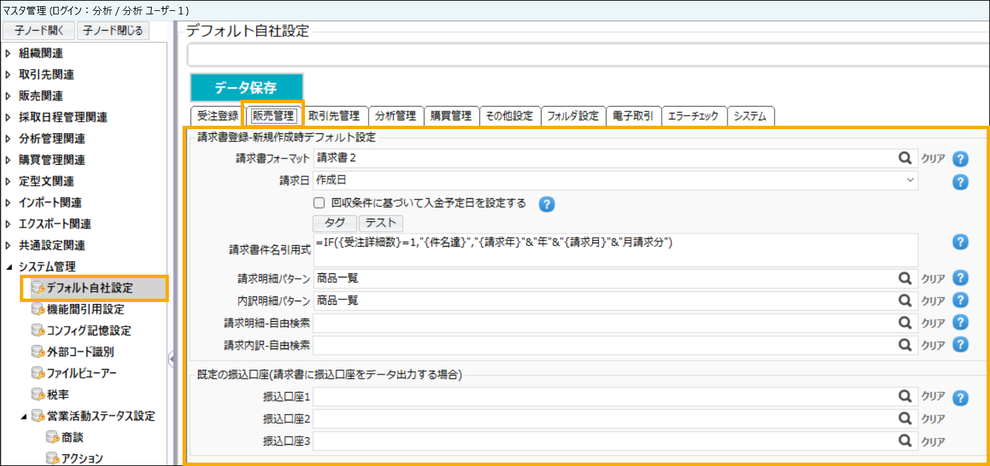

販売管理マスタ

販売管理全般のデフォルト設定を登録するマスタです。

このマスタを利用することで、見積書・請求書・取引先メール送信などの操作を標準化し、日常業務を効率的に進めることができます。

【主な設定内容】

・請求書の初期値設定

請求書作成時の標準値(様式・件名・明細表示方法)を事前に登録できます。

・営業活動報告との連携設定

・送信メールの初期値設定

取引先に送信するメールの文面テンプレートを標準化できます。

・商品分類設定

商品やサービスの分類設定ができます。

・入金消込方法

・データロック設定(販売管理)

一定期間を過ぎたデータを修正できないよう制御することで、会計処理との整合性を保ちます。

【各項目の説明】

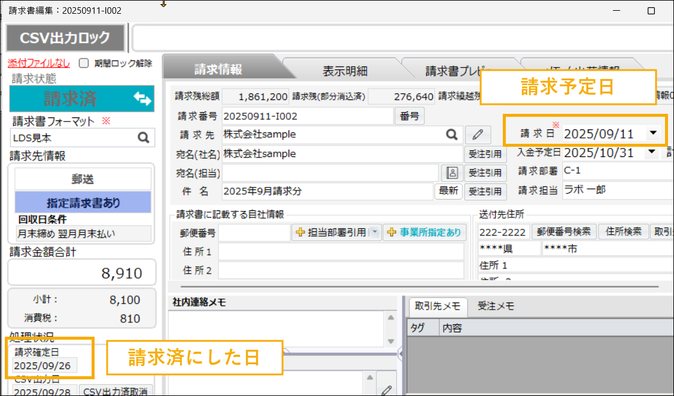

■請求書フォーマット

請求書作成時に自動設定される請求書フォーマットの初期値を登録します。

未設定の場合は請求書フォーマットマスタにて表示順が一番小さいフォーマットが自動設定されます。

注意事項

請求先の取引先マスタにて請求書フォーマットが設定されている場合は、そちらが優先されます。

■請求日

請求書作成時に自動設定される請求日の初期値を登録します。

「作成日」または「請求予定日(最大)」から選択できます。

※「請求予定日(最大)」は、請求書に紐づく受注の請求予定日のうち、最も遅い日付を指します。

■回収条件に基づいて入金予定日を設定する

有効にすると、請求書作成時に請求日を基準として、回収条件に基づいた入金予定日を初期値として設定します。

■請求書件名引用式

請求書作成時に自動設定される件名の初期値を登録します。

計算式として指定できます。

1案件1請求書の取引先では受注案件の件名をそのまま使用し、月末のまとめ請求書を発行する取引先では「〇月分」などに切り替える場合に利用します。

設定例

=IF({件名数}=1,"{最新案件件名}","{請求月}月分まとめ請求")

■請求明細パターン、内訳明細パターン、請求明細-自由検索、請求内訳-自由検索

請求書に記載する「商品名・サービス名」などの明細部分の表示方法をあらかじめ設定するマスタです。

このマスタは設定項目が多く複雑なため、通常は LDSサポート側で初期設定を行います。

ユーザー側では必要に応じて、登録済みのパターンを選択して利用するイメージです。

■規定の銀行口座

請求書フォーマットにて振込口座タグ(1~3)を使用して、請求書に振込口座名を表示できます。

振込口座が固定の場合は、タグではなく請求書フォーマットに振込口座を直接手入力してください。

利用想定

取引先ごとに異なる振込口座を指定する必要がある場合に、請求書の振込口座記載を自動で切り替えるために使用します。

注意事項

請求先の取引先マスタにて振込口座が設定されている場合は、取引先マスタの設定が優先されます。

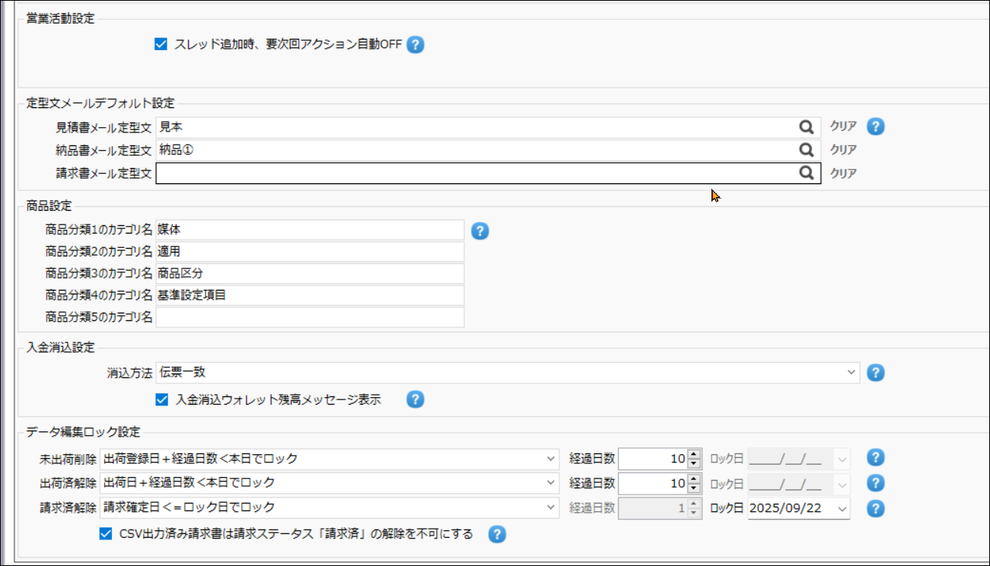

【各項目の説明】

■スレッド追加時、要次回アクション自動OFF

既に登録されている営業活動の活動スレッド(元スレッド)を選択して、「この活動スレッドに続きを追加」ボタンからスレッド追加した場合、元スレッドの「要次回アクション」をOFFにしてデータを保存する機能です。

既に次のアクションへ進んでいる場合、過去のアクションを「要次回アクションON」にする必要がないため、この機能を使用します。

■定型文メールデフォルト設定

見積書・納品書・請求書を取引先へメール送信する際に使用する、定型文メールをあらかじめ設定できます。

未設定の場合:「メール送信」ボタン押下時に、定型文選択ダイアログが表示されます。

注意事項

請求先の取引先マスタに定型文メールが設定されている場合、そちらの設定が優先されます。

■商品設定

商品マスタに最大5つまで「分類」を設定できます。

この分類は、売上や利用実績などの集計・分析に活用可能です。

設定する分類は「大分類・小分類」のような階層構造ではなく、それぞれ独立した分類軸です。

そのため、分類1 × 分類2 × 分類3… のように組み合わせて、柔軟に集計・分析を行うことができます。

■消込方法

入金消込時の処理方法を2種類から選択します。

基本的には、入金消込機能を利用する前に内容を理解した上で最初に設定してください。

※運用開始後に変更すると、データ不整合が発生する可能性があります。

・制限なし

入金伝票データと消込データ(請求書)の対応関係を保持しません。

厳密な入金消込管理を必要としない場合に使用します。

例:会計システムとのCSV連携を行わない場合、月単位など簡易的に入金消込を管理する場合。

・伝票一致

入金伝票データと消込データ(請求書)の対応関係を保持します。

厳密な入金消込管理が必要な場合に使用します。

例:会計システムとのCSV連携を行う場合、入金伝票と消込請求の対応関係を厳密に管理する場合。

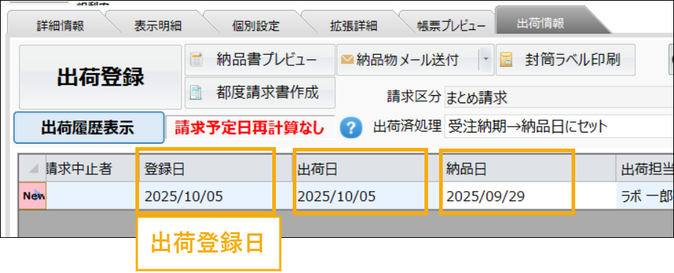

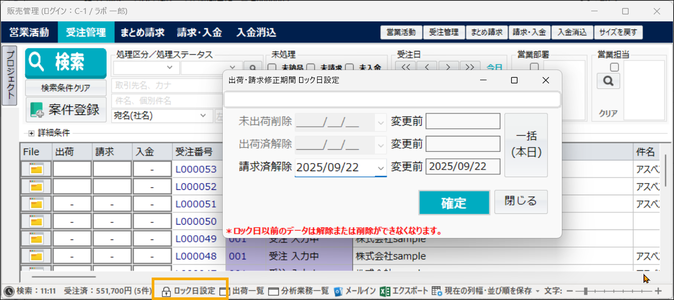

■データ編集ロック設定

一定期間を過ぎたデータ、または指定した基準日以前のデータを修正できないように制御する設定です。

ロック対象は以下の3つの処理です。

●未出荷削除

出荷登録後、指定した期間またはロック日を過ぎたデータを削除できないようにします。

経過日数指定の場合

「出荷登録日+経過日数 < 本日」を選択します。

例:基準日「2025/01/01」+経過日数「5」の場合、

2025/01/06まで操作可能、2025/01/07以降はロックされます。

ロック日指定の場合

「出荷登録日または納品日≦ロック」を選択します。

ロック日は運用に応じて任意の期間で再設定してください。

●出荷済解除

出荷後に、指定期間またはロック日を過ぎたデータを「未出荷」に戻せないようにします。

経過日数指定の場合

「出荷日+経過日数 < 本日」を選択します。

例:基準日「2025/01/01」+経過日数「5」の場合、

2025/01/06まで操作可能、2025/01/07以降はロックされます。

ロック日指定の場合

「出荷日または納品日≦ロック」を選択します。

ロック日は運用に応じて任意の期間で再設定してください。

▼「販売管理-受注登録-出荷情報」画面

●請求書解除

請求確定後、指定期間またはロック日を過ぎた請求データを「未請求」に戻せないようにします。

経過日数指定の場合

「請求確定日+経過日数 < 本日」を選択します。

例:基準日「2025/01/01」+経過日数「5」の場合、

2025/01/06まで操作可能、2025/01/07以降はロックされます。

ロック日指定の場合

「請求確定日または請求日≦ロック」を選択します。

ロック日は運用に応じて任意の期間で再設定してください。

▼「販売管理-請求・入金-請求書編集」画面

🔹 補足

ロック日は、「販売管理 → 受注一覧」のステータスバー内の「ロック日設定」から変更できます。

この操作は、従業員マスタで「出荷・請求修正期間ロック日設定」権限を付与されたユーザーのみ実行可能です。

各企業の締め処理スケジュールに合わせて、ロック日または経過日数を柔軟に設定してください。

▼「販売管理-受注管理」画面

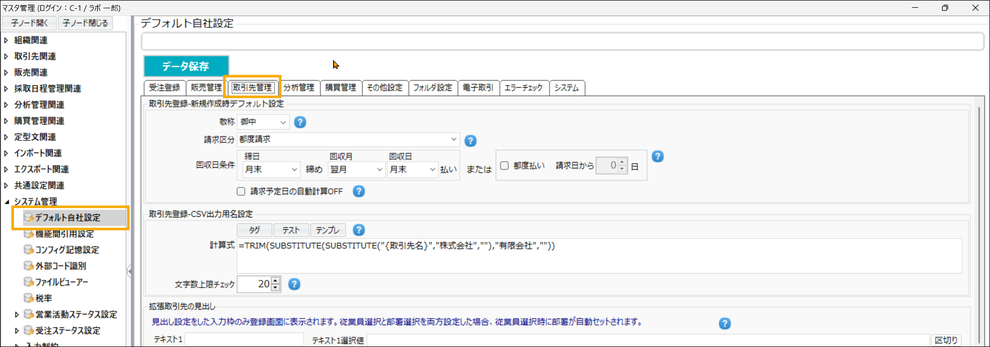

取引先管理マスタ

新規取引先を登録する際の初期値(デフォルト設定)を管理するマスタです。

【主な設定内容】

・敬称設定(例:御中、様など)

・請求・回収条件のデフォルト設定

・会計データ出力時の設定(出力区分・科目設定など)

・拡張情報枠の設定(企業独自の追加項目を登録可能)

【各項目の説明】

■敬称

新規取引先作成時に自動設定される取引先の敬称の初期値を登録します。

設定された敬称は、受注登録の宛名(社名)などに出力されます。

御中、様、殿、設定なし(空白)から選択します。

■請求区分

新規取引先作成時に自動設定される請求区分の初期値を登録します。

請求区分マスタで登録した区分から選択します。<請求区分マスタへ移動>

■回収日条件

新規取引先作成時に、自動で設定される回収日条件の初期値です。

請求予定日や入金予定日を自動計算するために使用されます。

回収月日または都度払いを選択してください。

●締日

受注登録にて、納期と締日に基づき請求予定日の計算に使用されます。

都度払いの場合は、データ保存時に随時に更新されます。随時の場合は請求予定日は納期と同日になります。

●回収月·回収日

請求書登録にて、請求日と回収月·回収日に基づき入金予定日の計算に使用されます。

都度払いの場合は、データ保存時に未設定に更新されます。

●都度払い

請求書登録にて、請求日と都度払い日数に基づき入金予定日の計算に使用されます。

■請求予定日の自動計算OFF

この設定を有効にすると、受注登録の出荷作業において、出荷済となった際の請求予定日の自動再計算が行われなくなります。請求予定日を手動で管理したい場合に利用します。

■計算式、文字数上限チェック

この設定は、取引先登録時の「CSV出力用名」 に関する自動生成および文字数制御を行うための機能です。

会計システムとの外部連携時のフォーマット制約(文字数制限)に対応する目的で利用します。

計算式および文字数上限チェックを合わせてご利用ください。

●計算式について

「CSV出力用名」に自動で取引先名を生成するための計算式を登録します。

Excel関数と同様の形式で記述でき、全体をダブルクォーテーション(")で囲んでください。

計算式が設定されている場合、以下のタイミングで自動反映されます:

・取引先登録画面で「最新」ボタンを押下したとき

・CSV出力用名が空白のままデータを保存したとき

【主な用途】

会計システムへの連携時に、登録できる取引先名の文字数制限や命名ルールに合わせるために使用します。

例えば「株式会社」や「有限会社」などの法人格を省略して登録したい場合に便利です。

●文字数上限チェックについて

CSV出力用名の最大文字数を登録します。

登録した文字数を超えた場合、取引先登録時にエラーとして保存がブロックされます。

「0」を設定した場合は、文字数チェックを行いません。

【主な用途】

会計システムに取り込む際、文字数制限を超える登録を防ぐために使用します。

これにより、インポート時のエラーやデータ欠損を未然に防ぐことができます。

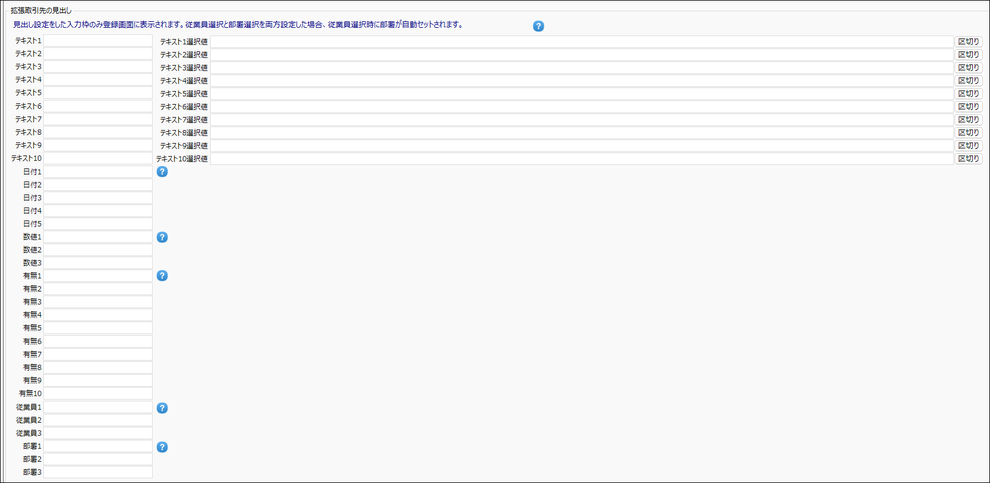

【各項目の説明】

■拡張取引先の見出し

標準の取引先マスタには「取引先名」「住所」「電話番号」「担当者」「支払方法」などの基本項目が用意されていますが、企業ごとに管理したい情報は異なります。

そのため、拡張枠(自由項目)を使うことで、企業独自の情報を追加できます。

拡張枠を設定すると、取引先マスタ画面に独自項目の入力欄が自動で表示されます。

利用できる形式と枠数

テキスト形式(10枠)

・自由に文字入力可能

・あらかじめ選択値を登録しておくと、ボタン入力で選択可能になります

日付形式(5枠)

・日付をカレンダー形式で入力可能

数値形式(3枠)

・数量や金額などの数値を入力

有無形式(10枠)

・チェックボックスで「あり/なし」を簡単に入力

従業員形式(3枠)

・従業員をリストからボタンで選択入力

部署形式(3枠)

・部署をリストからボタンで選択入力

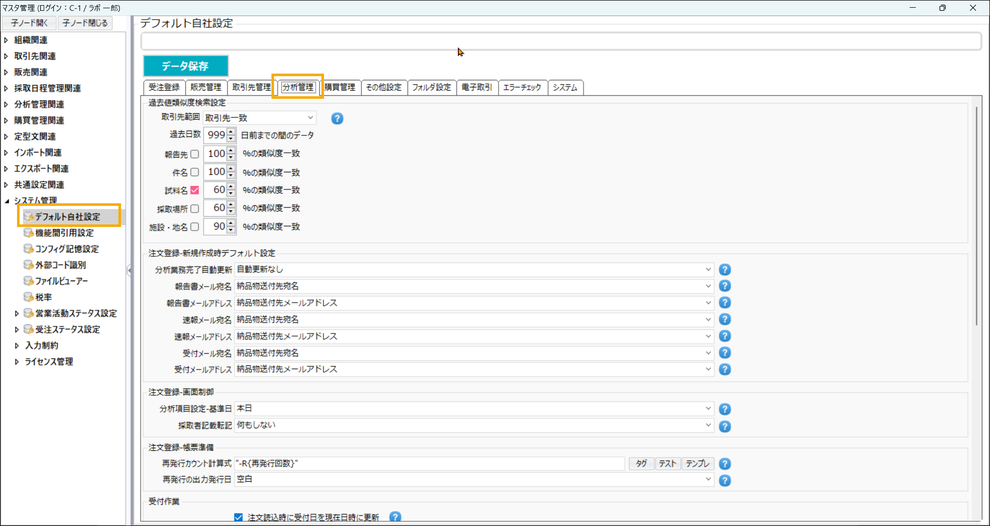

分析管理マスタ

LIMS注文登録する際の初期値(デフォルト設定)を管理するマスタです。

【主な設定内容】

・過去値適用条件の設定

同一試料、同一項目における過去分析値を自動で反映する条件を設定します。

・ステータス自動更新設定

報告書発行後のLIMS注文ステータスの自動更新の有無を設定します。

・報告書宛名、送付先設定

報告書送付先の宛名および送付メールアドレスの初期値を登録します。

案件ごとに自動設定することが可能です。

・分析項目バージョン連動設定

分析項目マスタの最新バージョン表示の基準日を設定します。

・報告書再発行設定

再発行時の扱い(発行数の表示方法、発行日更新の有無)を設定します。

・報告書画像設定

報告書に掲載する画像(種類ごとのマーク、透かし)の表示方法を設定します。

【各項目の説明】

■過去値類似度検索設定

試料受付作業および分析野帳で過去値を取得する際の検索パラメーター設定です。

●取引先範囲

過去値として参照できるデータの範囲を指定します。

同一取引先、または同一取引先グループ内のデータが対象となります。

●過去日数

過去値を検索する期間を指定します。

「本日から過去○日間」の範囲内で、同一取引先(または取引先グループ)かつ同一小分類に該当する分析値を取得します。

※設定期間が長い場合、検索処理に時間がかかることがあります。

●類似度(報告先、件名、試料名、採取場所、施設・地名)

過去値を抽出する際の一致度(類似度)を、1~100の範囲で指定します。

取得したデータの中から、設定した類似度以上で一致したデータを「過去値」として採用します。

■分析業務完了自動更新

報告書管理で、報告書を印刷またはメール送信により発行した場合、そのLIMS注文のステータスを自動で「分析業務完了」に更新します。

1LIMS注文につき1報告書の場合に有効です。

■報告書、速報、受付メールの宛名およびメールアドレス

報告書・速報メール・受付通知メールの宛名および送付先メールアドレスの初期値を登録します。

これらの宛名・アドレスは、下記のどの情報から引用するかを設定できます。

・納品物

・納品書

・連絡先

・取引先マスタ

■分析項目設定-基準日

分析項目設定画面で、分析項目マスタからマスタデータを取得する際の基準日を設定します。

基準日に応じて、分析項目マスタの各分析項目が持つ「適用開始日」および「適用終了日」に基づきデータを取得します。

●本日

本日の日付を基準日とします。

●最小搬入日

試料情報の搬入日のうち、一番早い日付を基準日とします。

未設定の場合は本日の日付を使用します。

●オート(受付→搬入→本日)

以下の優先順位で基準日を設定します。

1.試料情報の受付日(最も早い日)

2.搬入日(最も早い日)

3.本日の日付

※受付日が未設定の場合は搬入日、搬入日も未設定の場合は本日の日付を使用します。

■採取者記載転記

試料情報登録で、採取部署および採取者をダイアログから設定した場合に、報告書記載の「採取所属名」「採取担当名」入力欄へ、それぞれの名称を反映するかどうかを設定します。

採取部署→採取所属名

採取者→採取担当名

■再発行カウント計算式

再発行による帳票準備作成時に自動設定される再発行カウントの初期値を登録します。

計算式が設定されている場合、再発行時に再発行カウントへ自動設定されます。

●タグの再発行回数

同ーシリーズ内に複数の帳票準備がある場合、次のように出力されます。

2つの場合:1(原本と再発行分)

3つの場合:2

再発行した報告書に「R1」などを表記するために使用します。

■再発行の出力発行日

再発行による帳票準備作成時に自動設定される「出力発行日」の初期値を登録します。

【各項目の説明】

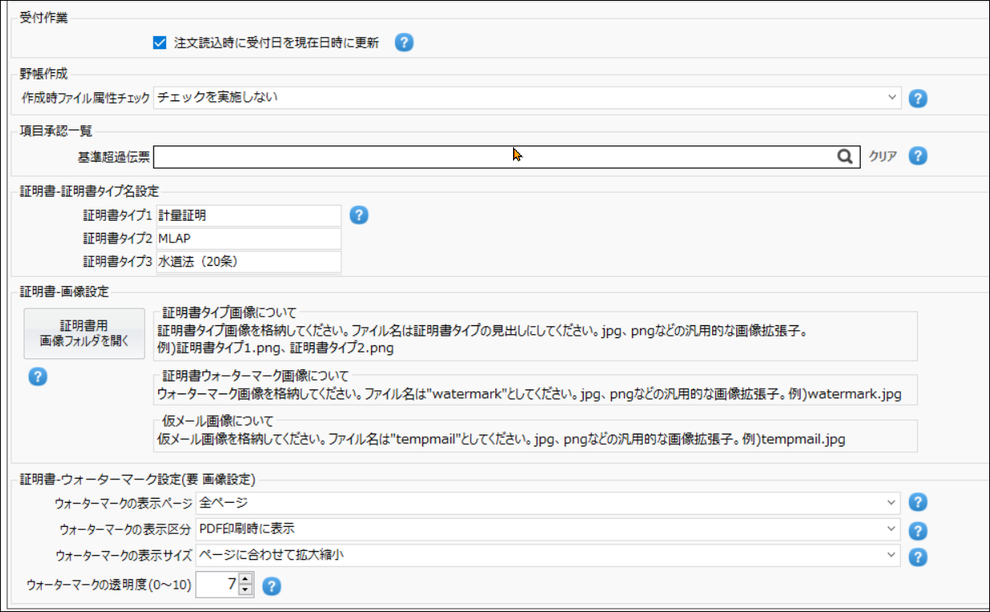

■注文読込時に受付日を現在日時に更新

注文を読み込んだ際に、画面上の試料受付日コントロールの日時を現在日時に更新します。

有効にすると、注文読込時に試料受付日が最新の日時に置き換わります。

受付作業画面を開いたときの時刻をそのまま保持したい場合など、運用上の理由がある場合はチェックを無効にしてください。

■作成時ファイル属性チェック

野帳作成時に、使用する野帳フォーマットが最新かどうかを確認します。

野帳フォーマットマスタに属性情報が登録されている場合、実際のフォーマットファイルとマスタ情報を比較し、内容が一致しない場合は、選択した区分に応じて警告メッセージを表示するか、エラーとして処理します。

■基準値超過伝票

分析結果が基準値を超過した場合に出力する「基準超過伝票」の様式を登録します。

設定は任意ですが、基準値外の分析項目の報告が必須の場合は、本設定を推奨します。

【注意事項】

・基準超過伝票は、1分析項目につき1伝票となります。

・基準値外の場合、基準超過伝票を出力しない限り、項目承認済ステータスへ変更できません。

■証明書タイプ

証明書タイプを最大10個まで登録できます。

分析項目マスタで設定した証明書タイプ名を、分析項目ごとに割り当てできます。

帳票個別様式マスタでは、フォーマットごとに証明書タイプを1つ設定できます。

証明書タイプは報告書作成にて使用します。

帳票個別様式マスタで証明書タイプを「指定なし」以外に設定した場合、帳票個別様式の証明書タイプと分析項目の証明書タイプがー致しない場合、分析項目名の先頭に「*」を付与して出力されます。

※「*」は、計量証明書など、法的に区別が必要な項目(「計量証明の対象外」などを示すための表示です。)

また、「証明書タイプ外項目数」のタグを使用して、不一致の項目数を報告書上に出力することも可能です。

■証明書-画像設定

報告書にマークや透かし画像を出力するための設定です。

●証明書タイプ画像

同一フォーマットを利用しつつ、証明書タイプ(例:計量証明書/試験結果報告書など)に応じて異なる画像を出力できます。

タイプごとに異なるフォーマットを作成し、フォーマットに直接、画像を設定する場合は不要です。

●電子納品時のウォーターマーク

報告書を電子納品する際に、透かし画像(ウォーターマーク)を印字できます。

印刷時には紙面上に透かしとして出力されます。

●仮報告・確認用メールでの注意喚起

「速報管理」を利用しないで、「報告書管理」の「仮速報」機能を利用する場合は設定してください。

「正式な報告書ではない」旨を伝える画像を挿入できます。

■証明書-ウォーターマーク設定

ウォーターマークを利用する場合に設定が必要です。

●ウォーターマーク表示ページ

ウォーターマークを表示するページを下記から選択します。

・全ページ

・最初のページ

●ウォーターマーク表示区分

ウォーターマークを表示するシーンを下記から選択します。

・PDF印刷時に表示

・常時表示

●ウォーターマーク表示サイズ

ウォーターマークの表示サイズを下記から選択します。

・ページに合わせて拡大縮小

・ページに合わせて伸縮

・ページ中央に配置

●ウォーターマークの透明度

報告書PDFにおいて、ウォーターマーク画像の透過度を「0~10」で設定します。

数値が大きいほど透過率が高くなり、画像が薄く表示されます。

購買管理マスタ

購買管理システムにおける個人経費精算データ登録時の初期値(デフォルト設定)を管理するマスタです。

【設定内容】

・勘定科目

借方および貸方勘定科目の初期値を設定します。

【各項目の説明】

■勘定科目

借方および貸方の勘定科目を登録します。

精算データ登録時に自動的に勘定科目が反映されます。

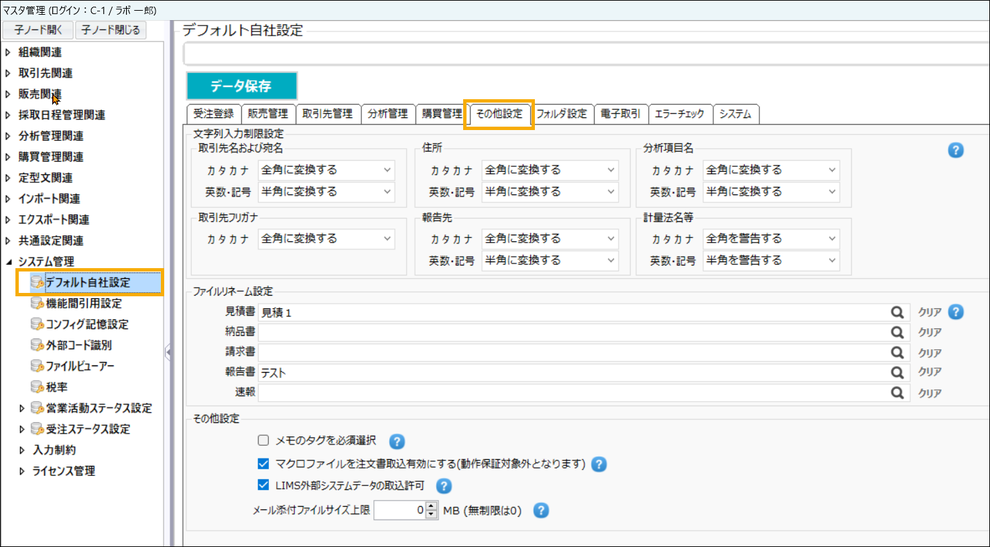

その他設定マスタ

購買管理システムにおける個人経費精算データ登録時の初期値(デフォルト設定)を管理するマスタです。

【設定内容】

・勘定科目

借方および貸方勘定科目の初期値を設定します。

【各項目の説明】

■文字列入力制限設定

各入力欄(取引先名、宛名、住所、報告先、分析項目名、計量法名)にて入力された文字列を半角·全角に変換または警告の指定をします。

■ファイルリネーム設定

各ファイル(見積書、納品書、請求書、報告書、速報)出力時に、ファイル名を変換する「ファイルリネーム」の方法を登録します。

ファイルリネームマスタで登録した方法から選択します。<ファイルリネームマスタへ移動>

最もよく使用するファイルリネームをここで設定してください。

なお、各ファイル出カポタンから個別に選択することも可能です。

■メモのタグを必須選択

受注メモ、取引先メモ、請求メモ、LIMSメモにおいて、メモのタグを選択しない限り、内容を入力できないように制御します。

■マクロファイルを注文書取込有効にする

注文書取込にて、マクロ付き注文書を取り込めるようにします。

当システムではツールの関係上、基本的にマクロには対応していません。

※マクロ付き注文書は予期せぬトラブルが発生するおそれがあるため、動作保証の対象外です。ご了承の上でご使用ください。

■LIMS外部システムデータの取込許可

当システム以外の外部分析システムから、分析データをLIMS注文にインポートできるようにします。

外部で分析した結果をLIMS注文に取り込み、報告書作成やデータ管理に利用する場合に使用します。

※別途、マスタ設定および契約が必要となります。

■メール添付ファイルサイズ上限

見積書などの取引先メール送信で定型文を作成する際、添付ファイルのサイズチェックを行います。

上限を超えた場合はメッセージを表示し、必要に応じてメール送信のキャンセルまたは添付ファイルのクリアを選択できます。0を設定した場合はチェックしません。

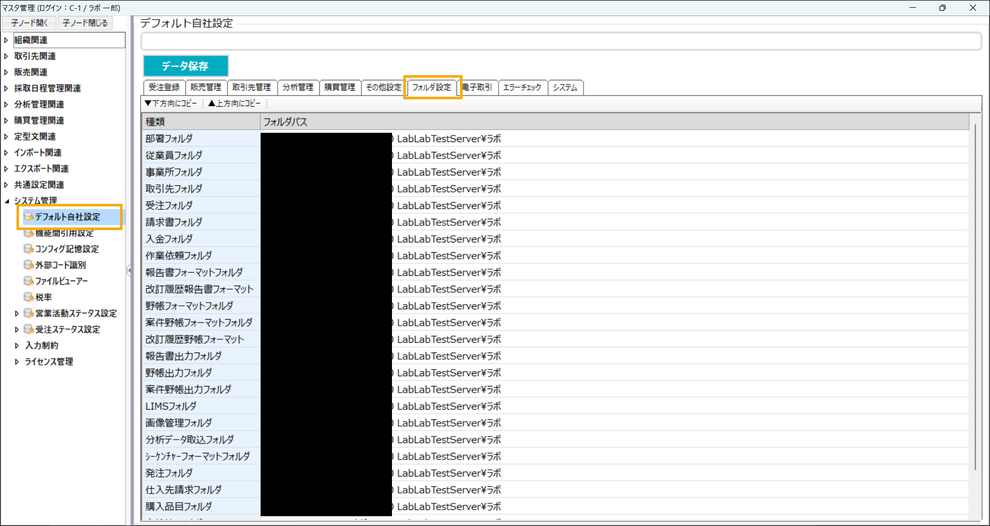

フォルダ設定マスタ

帳票類のマスタファイルや、受注・LIMS注文ごとに作成されるファイルの保存先を設定します。

アプリ上で入力されたデータはデータベースに保存されますが、Excel・PDFなどの帳票ファイルはファイルサーバーまたはNASに保存されます。

このマスタでは、その保存先パスを登録します。

指定したフォルダパスの直下に、以下のような階層構造で自動的にフォルダが作成されます。

「保存先パス¥固有ID(数値)¥部署フォルダ」

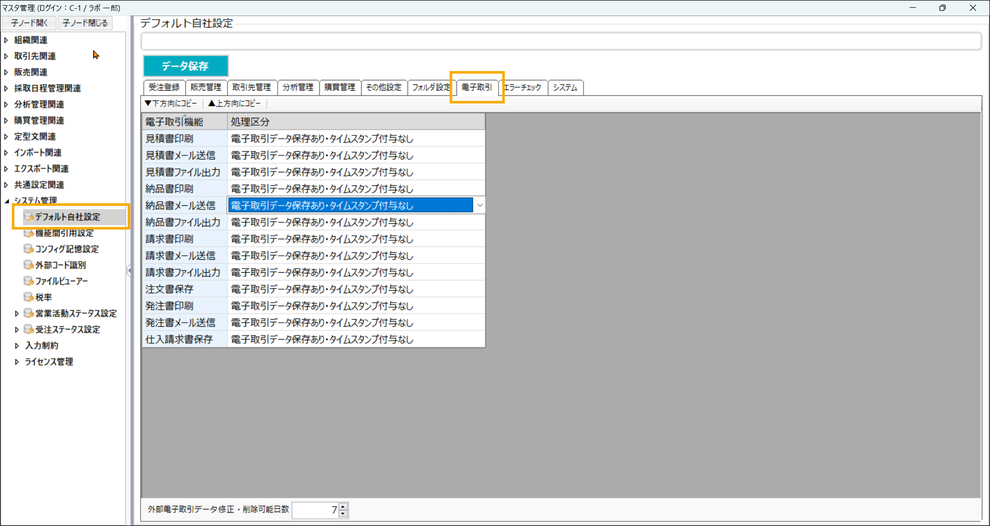

電子取引マスタ

見積書、納品書、請求書など、電子形式で取引されるデータ(電子取引)を保存する方法をあらかじめ選択できる設定です。

保存方式として、以下の区分を指定できます。

・電子取引による保存(タイムスタンプあり)

・電子取引による保存(タイムスタンプなし)

・設定なし

この区分に基づき、システムがファイルを自動保存・管理します。

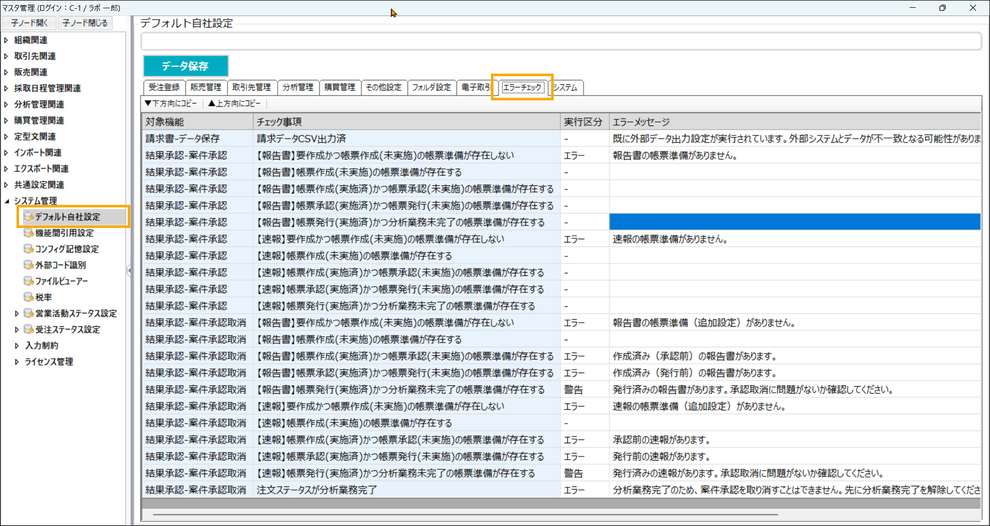

エラーチェックマスタ

システム上で実行される各処理(請求、報告書、速報など)に対して、「どの状態をエラー(処理を止める)とするか」「どの状態を警告(注意喚起)とするか」を設定します。

【各項目の説明】

■対象機能

本設定は、以下の機能で動作するチェック処理の制御に使用します。

分析管理:案件承認時、案件承認取消時

販売管理:請求書編集画面でのデータ保存時

各処理の実行時に、設定したチェック内容に基づいて自動判定を行います。

■チェック事項

対象機能ごとに設定できるチェック内容です。

たとえば、「報告書発行後の案件承認取消」を警告するなど、運用ルール上の確認・制御を行う項目を指定します。

■実行区分

チェック時の動作を以下の3種類から選択します。

「-」:チェックを行わずスルーします。

「警告」:注意喚起メッセージを表示します(処理は続行可能)。

「エラー」:エラーメッセージを表示し、処理を中断します。

■エラーメッセージ

「警告」または「エラー」を選択した場合に表示されるメッセージ内容を設定します。

運用ルールや社内用語に合わせて自由に文言を登録できます。

(例)

警告:「報告書設定が未作成です。内容を確認してください。」

エラー:「請求CSVデータが既に出力済のため、編集できません。」

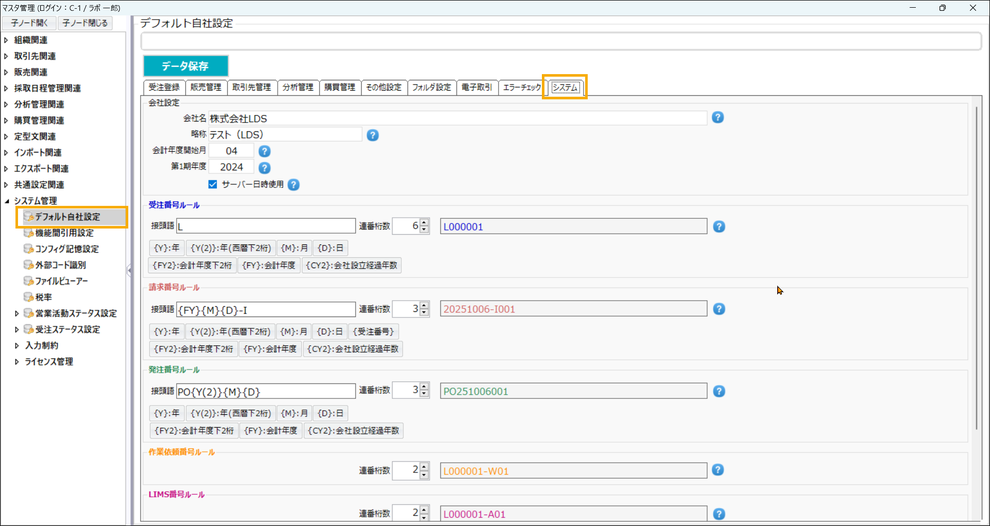

システムマスタ

システム全体の基本情報や、管理番号の発番ルールを設定します。

会社情報や会計年度など、システム運用の基礎となる設定を管理するマスタです。

【主な設定内容】

・会社名

・期首月(会計年度の開始月)

売上集計などのレポート類に反映されます。

・管理番号の発番ルール

受注番号、請求番号、分析管理番号などの採番形式(プレフィックス、桁数、通番など)を設定します。

設定内容に基づき、各種登録画面で自動採番されます。

【各項目の説明】

■会社設定

●会社名

会社の正式名称を登録します。

●略称

システム内で使用する略称を登録します。画面上の表示名に利用されます。

●会計年度開始月

会計年度の開始月を登録します。

採番ルールで「会計年度タグ」を利用する場合に使用されます。

売上集計など、会計年度単位でのレポート検索時にも参照されます。

●第1期年度

会計年度の第1期(初年度)を登録します。

採番ルールの「会計年度タグ」を使用する際の基準となります。

■サーバー日時使用

各処理でのログ記録に、サーバー側の時刻を使用します。

通常はWindowsのインターネット時刻同期で十分ですが、PCの時刻がずれる環境(ローカルネットワークなど)では有効にしてください。

■採番ルール設定

●受注番号ルール

自動採番の形式を設定します。

設定可能項目:

・接頭語(例:会社略称)

・番号桁数

・年、月、会計年度、設立年数

●作業依頼番号ルール(採取日程管理)

受注番号に「-W」を付与し、作業単位の枝番として利用します。

例:受注番号「LDS24001」に対して「LDS24001-W01」など。

●LIMS番号ルール(分析管理)

受注番号に「-A」を付与し、分析依頼単位で管理します。

例:受注番号「LDS24001」に対して「LDS24001-A01」など。

年契約案件の月ごとの分析での依頼に対応します。

●請求番号ルール

請求書番号の自動採番形式を設定します。

接頭語、桁数、年、月、会計年度などを指定可能

「受注番号を引用」設定も可能

(ただし、月締め一括請求の場合は代表案件の番号が使用されます)

●発注番号ルール(購買管理)

購買管理システムで使用する発注番号の採番形式を設定します。

受注・請求と同様に、接頭語や桁数などを設定可能です。

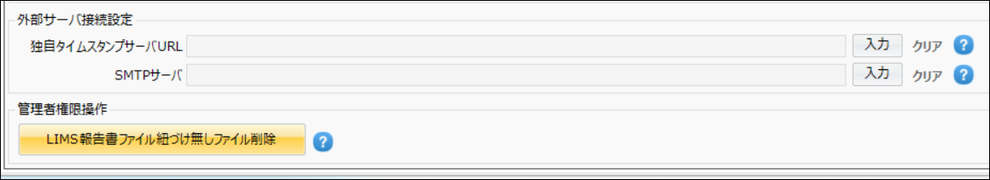

【各項目の説明】

■外部サーバー接続設定

システムから見積書・報告書・請求書などをメール送信する際の送信方法を設定します。

標準では「Outlook 経由の送信」を推奨しています。

自社のSMTPサーバーを利用することも可能ですが、直接送信の場合は送信失敗を検知できない場合があるため注意が必要です。

■LIMS報告書ファイル紐づけなしファイル削除

報告書や速報などで、データベースとの紐づけが切れた不要ファイルを削除します。

ファイルプロセスの影響で削除できなかった「ゴミファイル」を整理し、ファイルサーバーやNAS上のストレージ容量を適正化する目的で利用します。

その他

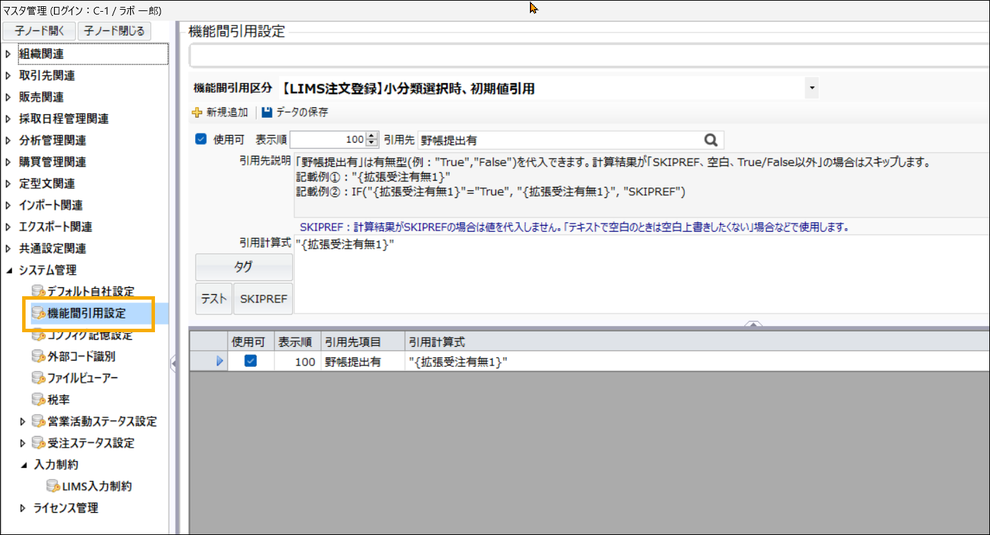

機能間引用設定マスタ

このマスタは、異なる機能間でデータをどのように連携・引用するかを定義するための設定を行います。

たとえば、取引先や受注情報など、上位の情報を下位の処理(LIMS注文など)に自動的に反映させることができます。

【主な設定内容】

・受注登録時の引用設定

受注登録画面で取引先を選択した際に、「取引先マスタの拡張データ」を受注側のどの拡張入力枠に引用するかを設定します。

利用例

・取引先マスタに登録された「請求先コード」などを、受注登録時に自動で引用。

・LIMS注文登録時の引用設定

LIMS注文登録画面で小分類を選択した際に、どの LIMS注文情報枠(例:印刷部数、納期、宛名など)に、

どの 拡張データ(取引先拡張/受注拡張/受注詳細拡張) を引用させるかを設定します。

利用例

・受注登録時にの「報告書部数」を登録しておき、LIMS注文に自動反映。

【各項目の説明】

■機能間引用区分

どの設定を登録するかを選択します。次の2つの区分から選択可能です。

・【受注登録】取引先選択時、初期値引用

取引先マスタに登録された拡張データを、受注登録画面の拡張入力枠に自動で引用します。

・【LIMS注文登録】小分類選択時、初期値引用

受注または取引先の拡張データを、LIMS注文登録画面の情報枠(納期・宛名・印刷部数など)へ自動で引用します。

■表示順

マスタ画面での表示順を指定します。数値が小さい順に並びます。

■引用先

引用先の入力枠を選択します。虫眼鏡ボタンをクリックすると、選択可能な入力枠の一覧が表示されます。

引用元データをどの枠へ反映するかを指定します。

■引用計算式

引用時に、データをそのままはたは、「変換・加工」して取り込みます。

Excelと同様に関数を使った代入式が利用でき、システム内データを呼び出す「タグ」を用いた計算式も指定可能です。

例:

=IF("{拡張受注テキスト1}"= "" , "" , "有")

→ "{拡張受注テキスト1}"が空白でない場合に「有」を表示。

ただし、この式では「空白」を上書きしてしまうため、上書きを避けたい場合は、SKIPREF タグを使用します。

=IF("{拡張受注テキスト1}"= "SKIPREF" , "" , "有")

機能間引用設定マスタ

このマスタは、異なる機能間でデータをどのように連携・引用するかを定義するための設定を行います。

たとえば、取引先や受注情報など、上位の情報を下位の処理(LIMS注文など)に自動的に反映させることができます。

【主な設定内容】

・受注登録時の引用設定

受注登録画面で取引先を選択した際に、「取引先マスタの拡張データ」を受注側のどの拡張入力枠に引用するかを設定します。

利用例

・取引先マスタに登録された「請求先コード」などを、受注登録時に自動で引用。

・LIMS注文登録時の引用設定

LIMS注文登録画面で小分類を選択した際に、どの LIMS注文情報枠(例:印刷部数、納期、宛名など)に、

どの 拡張データ(取引先拡張/受注拡張/受注詳細拡張) を引用させるかを設定します。

利用例

・受注登録時にの「報告書部数」を登録しておき、LIMS注文に自動反映。

営業活動ステータス設定

機能間引用設定マスタ

このマスタは、異なる機能間でデータをどのように連携・引用するかを定義するための設定を行います。

たとえば、取引先や受注情報など、上位の情報を下位の処理(LIMS注文など)に自動的に反映させることができます。

【主な設定内容】

・受注登録時の引用設定

受注登録画面で取引先を選択した際に、

「取引先マスタの拡張データ」を受注側のどの拡張入力枠に引用するかを設定します。

利用例

・取引先マスタに登録された「担当営業」「請求先コード」などを、受注登録時に自動で引用。

・受注ごとに再入力する手間を省き、入力漏れや誤入力を防止します。

・LIMS注文登録時の引用設定

LIMS注文登録画面で小分類を選択した際に、どの LIMS注文情報枠(例:印刷部数、納期、宛名など)に、

どの 拡張データ(取引先拡張/受注拡張/受注詳細拡張) を引用させるかを設定します。

利用例

・受注の「依頼元宛名」や「報告書送付先メールアドレス」をLIMS注文に自動反映。

・小分類(例:水質検査・アスベスト検査など)ごとに異なるデータを柔軟に設定可能。

・分析工程で必要な情報を確実に引き継ぎ、データ整合性を維持。

【各項目の説明】

■規定の定価

新規受注作成時に自動設定される価格区分の初期値を登録します。

価格区分マスタで登録した価格区分から選択します。<単価区分マスタへ移動>

また、商品マスター覧の単価列に表示される既定単価としても使用されます。

■処理区分

新規受注作成時に自動設定される処理区分の初期値を登録します。

処理区分マスタで登録した区分から選択します。

未設定の場合は処理区分「受注」となります。

なお、処理ステータスはシステム制御のため「入力中」固定となります。

■案件種別

新規受注作成時に自動設定される案件種別を登録します。

案件種別マスタで登録した種別から選択します。<案件種別マスタへ移動>

未設定の場合は案件種別「-」(未設定)となります。

■見積書フォーマット

新規受注作成時に自動設定される見積書フォーマットの初期値を登録します。

見積書マスタで登録したフォーマットから選択します。

未設定の場合は見積書フォーマットマスタにて表示順が一番小さいフォーマットが自動設定されます。

■支払い条件、有効期限

設定された「支払い条件」「有効期限」は、見積書の各欄に表示されます。

■出荷済処理

5種類の方法から選択します。企業ごとに受注納期日などの日付の運用ルールが異なるために複数の方式が存在しています。適切な処理方法を選択してください。詳しくは、「出荷済処理の自動変更方法と利用想定」を参照してください。

■商品確定時期

新規受注作成時に、自動的に設定される 「商品確定時期」 の初期値を登録します。

この設定自体によってシステムが自動制御することはありませんが、

・商品を確定させるタイミング(受注時点で確定するのか、納品時点で確定するのか)

・逆生成(受注明細の自動反転処理)の要否

といった判断の目安として活用できます。

■詳細No

新規受注作成時に自動で設定される詳細Noの初期値を登録します。

特別な理由がなければ「001」を設定してください。

「001」を見積などの固定番号として空けておきたい場合は、別の詳細Noを指定してください。

営業ステータス設定

機能間引用設定マスタ

このマスタは、異なる機能間でデータをどのように連携・引用するかを定義するための設定を行います。

たとえば、取引先や受注情報など、上位の情報を下位の処理(LIMS注文など)に自動的に反映させることができます。

【主な設定内容】

・受注登録時の引用設定

受注登録画面で取引先を選択した際に、

「取引先マスタの拡張データ」を受注側のどの拡張入力枠に引用するかを設定します。

利用例

・取引先マスタに登録された「担当営業」「請求先コード」などを、受注登録時に自動で引用。

・受注ごとに再入力する手間を省き、入力漏れや誤入力を防止します。

・LIMS注文登録時の引用設定

LIMS注文登録画面で小分類を選択した際に、どの LIMS注文情報枠(例:印刷部数、納期、宛名など)に、

どの 拡張データ(取引先拡張/受注拡張/受注詳細拡張) を引用させるかを設定します。

利用例

・受注の「依頼元宛名」や「報告書送付先メールアドレス」をLIMS注文に自動反映。

・小分類(例:水質検査・アスベスト検査など)ごとに異なるデータを柔軟に設定可能。

・分析工程で必要な情報を確実に引き継ぎ、データ整合性を維持。

【各項目の説明】

■規定の定価

新規受注作成時に自動設定される価格区分の初期値を登録します。

価格区分マスタで登録した価格区分から選択します。<単価区分マスタへ移動>

また、商品マスター覧の単価列に表示される既定単価としても使用されます。

■処理区分

新規受注作成時に自動設定される処理区分の初期値を登録します。

処理区分マスタで登録した区分から選択します。

未設定の場合は処理区分「受注」となります。

なお、処理ステータスはシステム制御のため「入力中」固定となります。

■案件種別

新規受注作成時に自動設定される案件種別を登録します。

案件種別マスタで登録した種別から選択します。<案件種別マスタへ移動>

未設定の場合は案件種別「-」(未設定)となります。

■見積書フォーマット

新規受注作成時に自動設定される見積書フォーマットの初期値を登録します。

見積書マスタで登録したフォーマットから選択します。

未設定の場合は見積書フォーマットマスタにて表示順が一番小さいフォーマットが自動設定されます。

■支払い条件、有効期限

設定された「支払い条件」「有効期限」は、見積書の各欄に表示されます。

■出荷済処理

5種類の方法から選択します。企業ごとに受注納期日などの日付の運用ルールが異なるために複数の方式が存在しています。適切な処理方法を選択してください。詳しくは、「出荷済処理の自動変更方法と利用想定」を参照してください。

■商品確定時期

新規受注作成時に、自動的に設定される 「商品確定時期」 の初期値を登録します。

この設定自体によってシステムが自動制御することはありませんが、

・商品を確定させるタイミング(受注時点で確定するのか、納品時点で確定するのか)

・逆生成(受注明細の自動反転処理)の要否

といった判断の目安として活用できます。

■詳細No

新規受注作成時に自動で設定される詳細Noの初期値を登録します。

特別な理由がなければ「001」を設定してください。

「001」を見積などの固定番号として空けておきたい場合は、別の詳細Noを指定してください。

入力制約設定

機能間引用設定マスタ

このマスタは、異なる機能間でデータをどのように連携・引用するかを定義するための設定を行います。

たとえば、取引先や受注情報など、上位の情報を下位の処理(LIMS注文など)に自動的に反映させることができます。

【主な設定内容】

・受注登録時の引用設定

受注登録画面で取引先を選択した際に、

「取引先マスタの拡張データ」を受注側のどの拡張入力枠に引用するかを設定します。

利用例

・取引先マスタに登録された「担当営業」「請求先コード」などを、受注登録時に自動で引用。

・受注ごとに再入力する手間を省き、入力漏れや誤入力を防止します。

・LIMS注文登録時の引用設定

LIMS注文登録画面で小分類を選択した際に、どの LIMS注文情報枠(例:印刷部数、納期、宛名など)に、

どの 拡張データ(取引先拡張/受注拡張/受注詳細拡張) を引用させるかを設定します。

利用例

・受注の「依頼元宛名」や「報告書送付先メールアドレス」をLIMS注文に自動反映。

・小分類(例:水質検査・アスベスト検査など)ごとに異なるデータを柔軟に設定可能。

・分析工程で必要な情報を確実に引き継ぎ、データ整合性を維持。

【各項目の説明】

■規定の定価

新規受注作成時に自動設定される価格区分の初期値を登録します。

価格区分マスタで登録した価格区分から選択します。<単価区分マスタへ移動>

また、商品マスター覧の単価列に表示される既定単価としても使用されます。

■処理区分

新規受注作成時に自動設定される処理区分の初期値を登録します。

処理区分マスタで登録した区分から選択します。

未設定の場合は処理区分「受注」となります。

なお、処理ステータスはシステム制御のため「入力中」固定となります。

■案件種別

新規受注作成時に自動設定される案件種別を登録します。

案件種別マスタで登録した種別から選択します。<案件種別マスタへ移動>

未設定の場合は案件種別「-」(未設定)となります。

■見積書フォーマット

新規受注作成時に自動設定される見積書フォーマットの初期値を登録します。

見積書マスタで登録したフォーマットから選択します。

未設定の場合は見積書フォーマットマスタにて表示順が一番小さいフォーマットが自動設定されます。

■支払い条件、有効期限

設定された「支払い条件」「有効期限」は、見積書の各欄に表示されます。

■出荷済処理

5種類の方法から選択します。企業ごとに受注納期日などの日付の運用ルールが異なるために複数の方式が存在しています。適切な処理方法を選択してください。詳しくは、「出荷済処理の自動変更方法と利用想定」を参照してください。

■商品確定時期

新規受注作成時に、自動的に設定される 「商品確定時期」 の初期値を登録します。

この設定自体によってシステムが自動制御することはありませんが、

・商品を確定させるタイミング(受注時点で確定するのか、納品時点で確定するのか)

・逆生成(受注明細の自動反転処理)の要否

といった判断の目安として活用できます。

■詳細No

新規受注作成時に自動で設定される詳細Noの初期値を登録します。

特別な理由がなければ「001」を設定してください。

「001」を見積などの固定番号として空けておきたい場合は、別の詳細Noを指定してください。

ライセンス管理

機能間引用設定マスタ

このマスタは、異なる機能間でデータをどのように連携・引用するかを定義するための設定を行います。

たとえば、取引先や受注情報など、上位の情報を下位の処理(LIMS注文など)に自動的に反映させることができます。

【主な設定内容】

・受注登録時の引用設定

受注登録画面で取引先を選択した際に、

「取引先マスタの拡張データ」を受注側のどの拡張入力枠に引用するかを設定します。

利用例

・取引先マスタに登録された「担当営業」「請求先コード」などを、受注登録時に自動で引用。

・受注ごとに再入力する手間を省き、入力漏れや誤入力を防止します。

・LIMS注文登録時の引用設定

LIMS注文登録画面で小分類を選択した際に、どの LIMS注文情報枠(例:印刷部数、納期、宛名など)に、

どの 拡張データ(取引先拡張/受注拡張/受注詳細拡張) を引用させるかを設定します。

利用例

・受注の「依頼元宛名」や「報告書送付先メールアドレス」をLIMS注文に自動反映。

・小分類(例:水質検査・アスベスト検査など)ごとに異なるデータを柔軟に設定可能。

・分析工程で必要な情報を確実に引き継ぎ、データ整合性を維持。

【各項目の説明】

■規定の定価

新規受注作成時に自動設定される価格区分の初期値を登録します。

価格区分マスタで登録した価格区分から選択します。<単価区分マスタへ移動>

また、商品マスター覧の単価列に表示される既定単価としても使用されます。

■処理区分

新規受注作成時に自動設定される処理区分の初期値を登録します。

処理区分マスタで登録した区分から選択します。

未設定の場合は処理区分「受注」となります。

なお、処理ステータスはシステム制御のため「入力中」固定となります。

■案件種別

新規受注作成時に自動設定される案件種別を登録します。

案件種別マスタで登録した種別から選択します。<案件種別マスタへ移動>

未設定の場合は案件種別「-」(未設定)となります。

■見積書フォーマット

新規受注作成時に自動設定される見積書フォーマットの初期値を登録します。

見積書マスタで登録したフォーマットから選択します。

未設定の場合は見積書フォーマットマスタにて表示順が一番小さいフォーマットが自動設定されます。

■支払い条件、有効期限

設定された「支払い条件」「有効期限」は、見積書の各欄に表示されます。

■出荷済処理

5種類の方法から選択します。企業ごとに受注納期日などの日付の運用ルールが異なるために複数の方式が存在しています。適切な処理方法を選択してください。詳しくは、「出荷済処理の自動変更方法と利用想定」を参照してください。

■商品確定時期

新規受注作成時に、自動的に設定される 「商品確定時期」 の初期値を登録します。

この設定自体によってシステムが自動制御することはありませんが、

・商品を確定させるタイミング(受注時点で確定するのか、納品時点で確定するのか)

・逆生成(受注明細の自動反転処理)の要否

といった判断の目安として活用できます。

■詳細No

新規受注作成時に自動で設定される詳細Noの初期値を登録します。

特別な理由がなければ「001」を設定してください。

「001」を見積などの固定番号として空けておきたい場合は、別の詳細Noを指定してください。

株式会社ラボダストリーサポート

郵便番号: 130-0002

住所: 東京都墨田区業平4-18-13

フィルパーク東京スカイツリーリバーサイド2F

TEL:050-3785-2928

Email: info@ld-sup.co.jp